Wie lernen Erwachsene? – Methoden für nachhaltiges Lernen

Beim Lernen nehmen wir neue Informationen auf, die vom Kurz- ins Langzeitgedächtnis übertragen werden müssen, um dauerhaft abrufbar zu sein. Jeder weiß, dass dies nicht immer gelingt: Während sich die meisten Menschen den Geburtstag des besten Freundes oder den eigenen Hochzeitstag gut merken können, ist es schon schwieriger, sich an Passwörter zu erinnern oder sich Telefonnummern zu merken, die man selten wählt beziehungsweise die als Kurzwahl im Telefonbuch hinterlegt sind. Ob wir etwas gut behalten können, hängt damit zusammen, was und wie wir lernen. Der folgende Artikel stellt Ihnen Methoden vor, die nachhaltiges Lernen ermöglichen.

Was vergisst man und wie schnell?

Familiärer Alltag, berufliche und private Termine, Smartphone-Nachrichten, soziale Medien … – unser Gehirn muss täglich viele Reize und Informationen verarbeiten. Im letzten Artikel dieser Serie haben Sie erfahren, dass diese Eindrücke zunächst ins Ultrakurzzeitgedächtnis gelangen, das wie ein Filter funktioniert: Wichtige Informationen werden ans Kurzzeitgedächtnis weitergeleitet, unwichtige direkt ausgefiltert. Schon nach wenigen Sekunden sind sie nicht mehr abrufbar. Das liegt unter anderem daran, dass das Kurzzeitgedächtnis – auch Arbeitsspeicher genannt – nur eine begrenzte Aufnahmekapazität hat. Nach 15 bis 20 Minuten braucht es eine Pause, bevor es wieder neue Informationen speichern kann.

Das Filtern von Informationen hat natürlich auch Konsequenzen für den Lernprozess. Wenn man versucht, etwas Neues zu lernen, heißt das leider nicht automatisch, dass dies auch erfolgreich ist. Dies bestätigen verschiedene Studien:

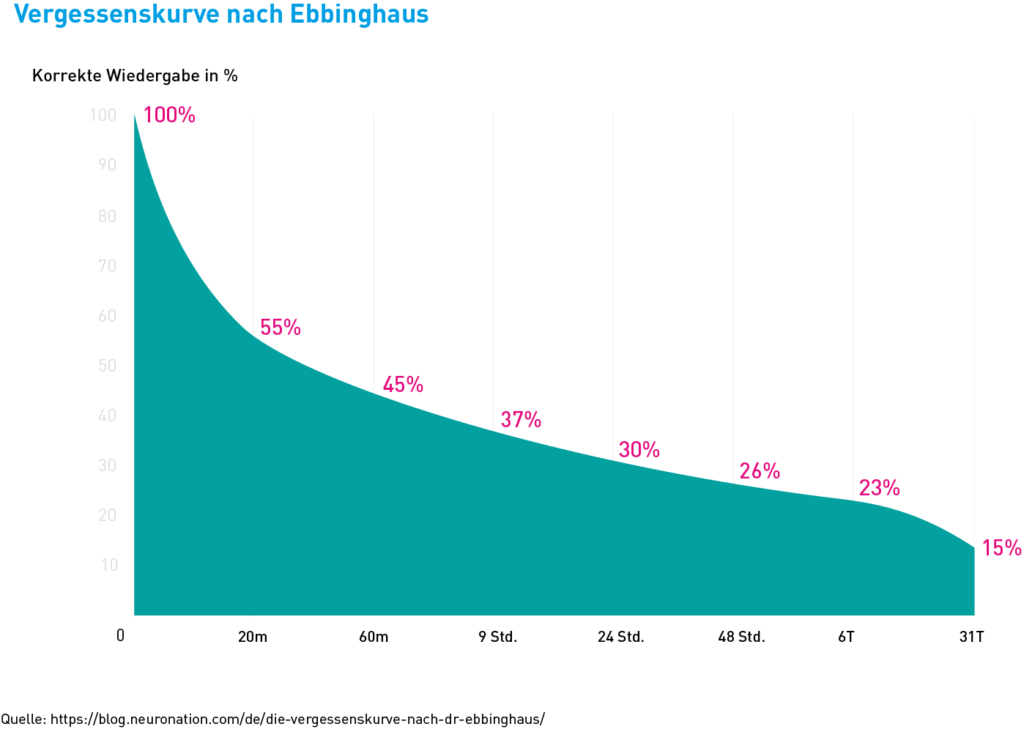

- Die wohl bekannteste Untersuchung zum Vergessen stammt von dem Psychologen Herrmann Ebbinghaus. 1885 lernte er in Selbstversuchen inhaltslose Wörter und Sätze auswendig und prüfte, wie lange er sie sich merken konnte:

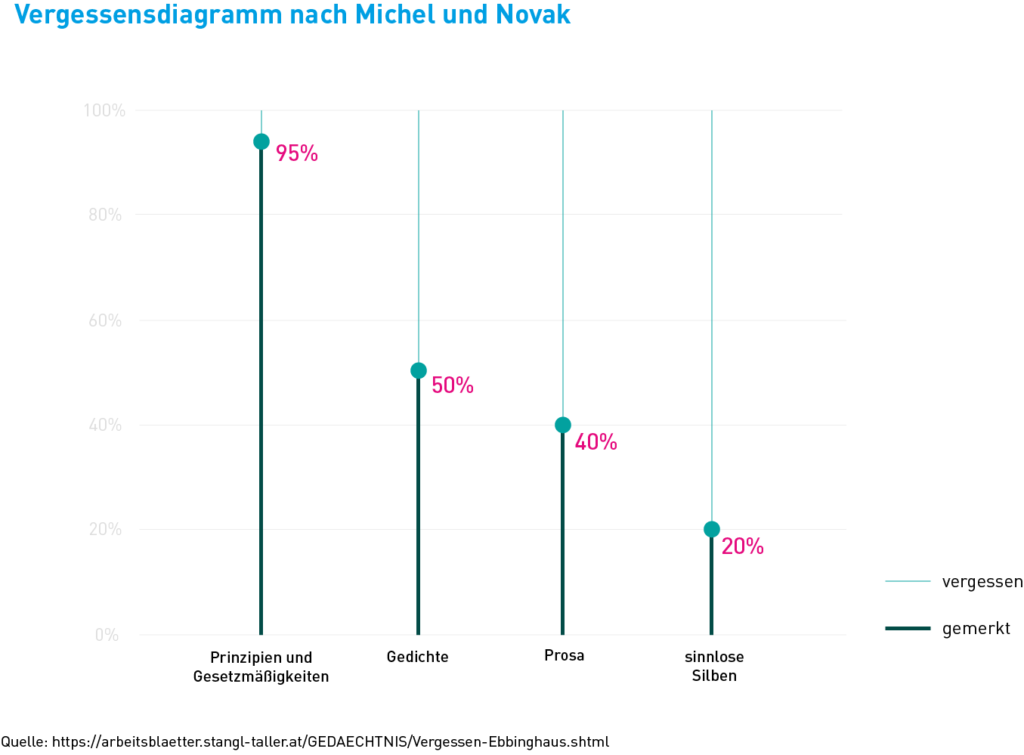

- Christian Michel und Felix Novak untersuchten 1990, ob sich die Kategorie, zu der der Lernstoff gehört, auf das Vergessen auswirkt. Sie testeten das Erinnerungsvermögen nach 30 Tagen und kamen zu dem Ergebnis, dass man sich Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten besonders gut merken kann. Gedichte und Prosa blieben auch gut im Gedächtnis, wohingegen sinnlose Silben nach einem Monat deutlich in Vergessenheit geraten sind:

- 2014 untersuchte Spiegel Online, wie gut sich acht Schüler*Innen Vokabeln einer Fremdsprache merken können. Die Testpersonen erhielten die Aufgabe, 100 dänische Vokabeln zu lernen – eine Sprache, die keiner von ihnen beherrschte. Um sich die Begriffe einzuprägen, verwendeten sie unterschiedliche Lernmethoden. Nach einer Stunde wurde überprüft, an wie viele der gelernten Vokabeln sie sich erinnern konnten. Das Ergebnis: Von insgesamt 26 abgefragten Vokabeln konnten die Schüler*Innen 19 bis 24 fehlerfrei wiedergeben. Die Anzahl der richtigen Vokabeln hing dabei von der angewendeten Lernmethode ab. Die meisten Vokabeln hatten sich die Schüler*innen gemerkt, die die Vokabeln beim Lernen mit Bildern verknüpft, oder sich die Vokabeln mithilfe von Assoziationssätzen, wie Eselsbrücken, eingeprägt haben.

Aus den drei Untersuchungen lassen sich verschiedene Schlussfolgerungen ziehen: Während die erste Untersuchung lediglich aufzeigt, dass man nicht alles behält, was man lernt, verdeutlicht die zweite Untersuchung zusätzlich, dass es vom Inhalt abhängt, wie gut man sich an etwas erinnert. Die dritte Untersuchung hingegen kommt zu dem Ergebnis, dass man die Merkfähigkeit mit der richtigen Lernmethode noch steigern kann. Grund für uns, die verschiedenen Lernmethoden noch einmal genauer in den Blick zu nehmen. Im folgenden Abschnitt erfahren Sie, mit welchen Methoden nachhaltiges Lernen gelingt.

Nachhaltiges Lernen #1: Wiederholung und Anwendung

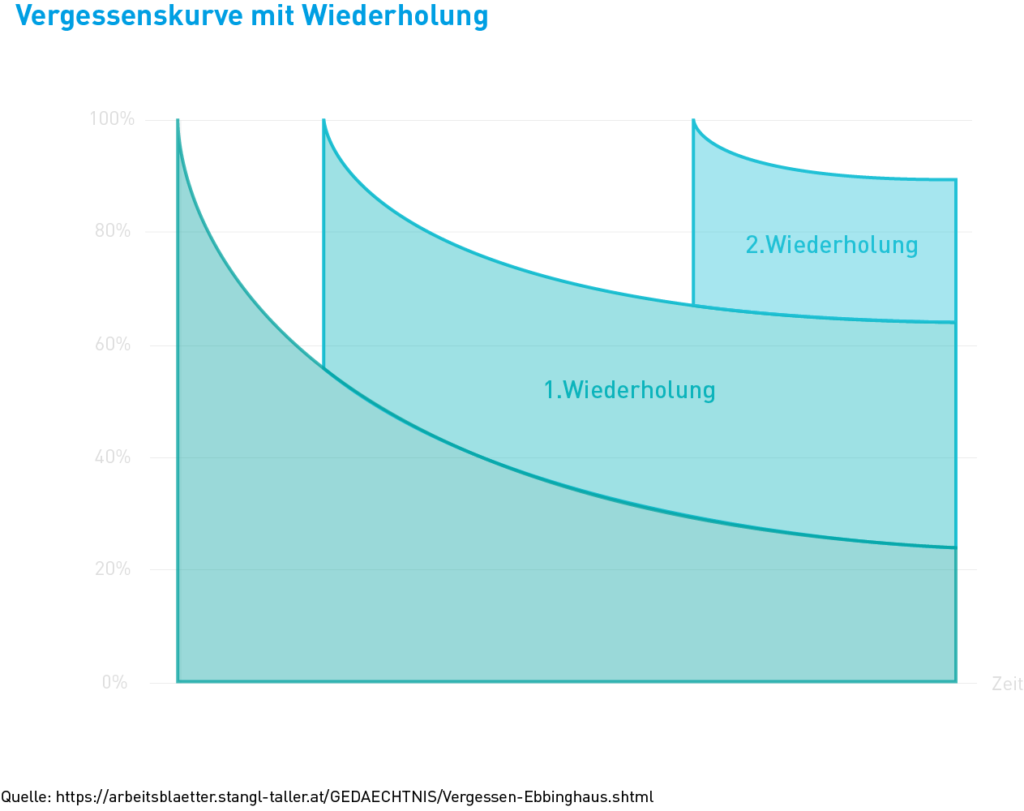

Unbenutztes Wissen bleibt auf Dauer nicht im Langzeitgedächtnis erhalten. Wer neue Informationen nachhaltig speichern will, muss sie wiederholen und anwenden. Wiederholungen signalisieren dem Gehirn, dass eine Information gebraucht wird. Dabei ist es wichtig, den Lerngegenstand aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten, denn dadurch entstehen viele Verknüpfungen im Gehirn, die die Gedächtnisleistung und das Erinnerungsvermögen stärken. Das folgende Diagramm zeigt, wie sich die Vergessenskurve entwickelt, wenn man den Lernstoff mehrfach und durch unterschiedliche Übungsweisen wiederholt:

Will man sich also dauerhaft etwas merken, zum Beispiel die Vokabeln einer neuen Fremdsprache, muss man sie regelmäßig wiederholen. Während anfangs noch kurze zeitliche Abstände wichtig sind, kann man sich später immer mehr Zeit zwischen den einzelnen Wiederholungsphasen lassen, um etwas im Langzeitgedächtnis zu hinterlegen.

Eine gute Art der Wiederholung ist die Anwendung des Gelernten. Regelmäßiges Üben ist das A und O, will man beispielsweise lernen, mit einem Computerprogramm umzugehen. Auch für die Verbesserung von Soft Skills gilt: Es reicht nicht, diese nur theoretisch zu üben. Man muss sie auch praktisch ausprobieren und in den Alltag integrieren, damit sich neue Verhaltensweisen festigen.

Nachhaltiges Lernen #2: Mnemotechniken

Eine der ältesten Methoden, sich Wörter und Gegenstände zu merken, ist die Mnemotechnik. Sie wurde bereits vor mehr als 2000 Jahren im antiken Griechenland erfunden. Mnemotechniken arbeiten mit Merkhilfen, wie zum Beispiel Reimen, Rhythmen, Merksätzen oder Visualisierungen. So lassen sich Informationen im Langzeitgedächtnis besser speichern und abrufen, die man sich sonst schlecht merken kann.

Egal, welche Mnemotechnik Sie anwenden: Übung macht den Meister! Keine Technik wird ad hoc funktionieren. Je häufiger Sie die Methoden aber anwenden, desto leichter wird Ihnen das Lernen damit fallen.

1. Die Loci-Technik

Die wohl bekannteste Mnemotechnik ist die Loci-Technik. Diese kann man im Alltag verwenden, wenn man sich beispielsweise die Produkte von der Einkaufsliste merken möchte. Sie eignet sich aber auch dafür, sich Fakten einzuprägen, die man sich anders schwer merken kann.

Beispiel:

- Ein guter Einstieg in diese Methode ist es, einzelne Körperteile mit den zu lernenden Begriffen zu verknüpfen. Die Produkte, die Sie einkaufen möchten, können Sie sich merken, indem Sie sich vorstellen, Ihr Arm sei eine Lauchstange oder Ihr Bein ein Hähnchenschenkel etc.

Möchte man sich mehr Fakten merken als Körperteile zur Verfügung stehen, kann man sich die Lerninhalte auch mithilfe einer Route einprägen, die man in Gedanken abläuft.

Beispiel:

- Stellen Sie sich beispielsweise ein Zimmer Ihrer Wohnung vor. Durchschreiten Sie es in Ihren Gedanken und verknüpfen Sie markante Punkte mit einem Produkt Ihrer Einkaufsliste. Im Supermarkt können Sie dann wieder an den Raum denken und die gewählte Route nach und nach in Gedanken abgehen, um sich an die jeweiligen Lerninhalte zu erinnern.

Ähnlich funktioniert die Methode „Gedächtnispalast„. Auch bei dieser Lernmethode stellt man sich geistig einen Ort vor, an dem man die Dinge, die man sich merken möchte, ablegt. Im Unterschied zur Loci-Technik läuft man jedoch keine bestimmte Route ab, sondern legt die Dinge, die man sich merken möchte, in verschiedenen Räumen ab.

2. Merksätze und Akronyme

Sich Begriffe einzuprägen, fällt oft leichter, wenn man sie mit Merksätzen verknüpft. Wichtig dabei ist, dass die Merksätze einprägsam sind. Dies gelingt beispielsweise über Reime oder indem man Sätze bildet, bei denen die Worte mit denselben Anfangsbuchstaben beginnen, wie die Begriffe, die man sich merken möchte.

Beispiele:

- Die Reihenfolge der Planeten (Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun) lässt sich leicht mit dem Satz merken: „Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel“.

- Der Reim „Wer nämlich ziemlich dämlich schreibt mit „h“, ist nämlich ziemlich dämlich ganz und gar.“ hilft schon Kindern in der Grundschule beim Lernen der Rechtschreibung.

Eine andere Methode, sich Informationen zu merken, ist die Bildung von Akronymen, d.h. Abkürzungen, die aus den Anfangsbuchstaben mehrere Wörter gebildet werden. Auf diese Weise muss man sich nur ein einziges Wort einprägen, bei dem jeder Buchstabe für eine wichtige Information steht.

Beispiel:

- Um sich die Namen der fünf Großen Seen Nordamerikas zu merken, kann man das Akronym „HOMES“ verwenden: Huron, Ontario, Michigan, Erie, Superior.

3. Eselsbrücken

Eselsbrücken funktionieren ähnlich wie Merksätze. Sie können sprachliche Merkhilfen sein, aber auch auf Geschichten und Bildern beruhen.

Beispiele:

- Ob man „seit/seid“ mit t oder d schreibt, kann man sich mithilfe des englischen Wortes „time“ merken. Es weist darauf hin, dass man im Zusammenhang mit einer Zeitangabe „seit“ schreibt (seit = zeitlich; seid = kommt von „sein“).

- Den Unterschied zwischen Stalagmiten (Tropfsteine, die vom Boden hoch wachsen) und Stalagtiten (Tropfsteine, die von der Decke hängen) kann man sich merken, indem man Stalagmiten die Eigenschaft „müde“ verleiht: Stalagmiten sind müde und ruhen sich deshalb auf dem Boden aus.

- Der Kontinent Afrika ist größer als der Subkontinent Indien. Die Ohren der afrikanischen Elefanten sind also größer als die Ohren der indischen Elefanten.

4. Visualisierung von Lerninhalten

Eine weitere gute Möglichkeit, Inhalte nachhaltig zu lernen, ist es, sie mit Bildern zu verknüpfen.

Beispiel:

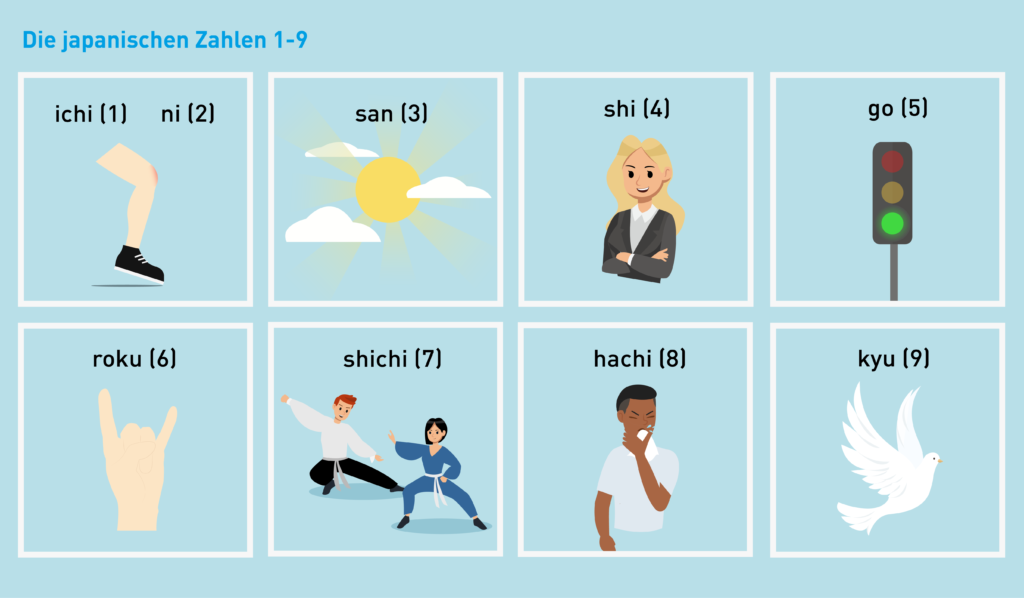

- Um auf Japanisch zählen zu lernen, können Sie die Zahlen mit Bildern verknüpfen, die Sie mit englischen Vokabeln und Lautwörtern assoziieren:

5. Merkgeschichten

Bei Merkgeschichten bettet man die zu lernenden Inhalte in eine selbst ausgedachte Geschichte ein. Je einprägsamer und kreativer die Geschichte ist, desto leichter fällt es, sich später an sie zu erinnern. Dabei kann man die Begriffe entweder direkt mit in die Geschichte einbinden oder deren Anfangsbuchstaben verwenden.

Beispiel:

- Um sich die Länder Südamerikas zu merken, könnte eine mögliche Geschichte so beginnen: „Tom ist bei der Arbeit (Argentinien), wo er mittags Chilis (Chile) isst. Nach der Arbeit geht er mit seinen Kollegen Bowlen (Bolivien). Leider vergisst er später sein Auto auf dem Parkplatz (Paraguay) …“.

Nachhaltiges Lernen #3: Storytelling

Eine weitere Methode für nachhaltiges Lernen ist Storytelling. Im Unterschied zur Merkgeschichte handelt es sich dabei um das Erzählen einer (persönlich) erlebten Geschichte durch die Lehrperson, in die sich die Lernenden hineinversetzen können, um Zusammenhänge zu verstehen. Dabei entstehen Bilder im Kopf, die in uns Gefühle wie Mitgefühl, Trauer, Glück oder Angst auslösen. Zudem sind Geschichten unterhaltsam, fesselnd und können zu individuellen Erkenntnissen führen. Storytelling kann auch bedeuten, ein komplexes Thema mithilfe von Analogien einfach zu erklären. Dadurch werden Assoziationen ausgelöst, die die Vorstellungskraft und / oder Empathie der Zuhörerinnen oder Leserinnen steigern.

All dies macht den Lernprozess besonders nachhaltig, da Emotionen angesprochen werden. Erhalten Lerninhalte einen emotionalen Wert, können sie gut vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis übertragen werden. Das liegt daran, dass die Verbindungsstelle zwischen diesen beiden Teilen unseres Gehirns, der Hippocampus, wie ein Filter funktioniert, der besonders durchlässig für Emotionen ist. Aus diesem Grund fällt uns das Lernen auch leichter, wenn wir uns für ein Thema begeistern, als wenn wir uns etwas einprägen müssen, das uns nicht interessiert.

Fazit und Ausblick

Sie haben erfahren, dass es ganz unterschiedliche Methoden für nachhaltiges Lernen gibt. Wichtig ist, dass Sie selbst eine Lernmethode finden, die Ihnen persönlich gefällt und mit der Ihnen das Lernen leichtfällt und besonders gut gelingt. Wie wir bei ICON die Erkenntnisse zum nachhaltigen Lernerfolg für unsere E-Learnings nutzen, erfahren Sie im nächsten Artikel dieser Serie.

Haben Sie bereits eine Lernmethode für sich entdeckt? Oder haben Sie weitere Tipps, die zum erfolgreichen Lernen beitragen? Dann teilen Sie uns Ihre Erfahrungen gerne mit. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare zu diesem Thema.